私 「(ホーネットアンリミテッド)クラス作ったらインチキ蜂作る?」

K氏 「作るよ。もう(ギアボックスの)ホーシングぶった切ったもん。」

そんな電話をしていたのですが、その時点で私はホーシングすらぶった切っていなかったのです。

あせりました。 「まずい。奴はすでに動いている。」

私のホーネット(Code0118)作成はそんな状況下でスタートしました。

今までにC-FRPのカット、金属加工、樹脂の削り出し等で珍車を作ってきてますので、いかなる形になってでも完成させる自信はあります。ただ、経験に裏づけされた自信ではなく、漠然としたノリで押し切られた自信なだけなので、精度云々は突っ込まれるととても弱いのですが。

また、今までは結婚する前で実家にいましたから、父が仕事で使っている旋盤、ボール盤等の工作機械が使いたい放題でかなり無茶な事も出来たのですが、今回は結婚してカミさんの実家にいますので、工作機械がありません。手持ちの中でやるしかないのです。

「やりたい、作ってみたいアイデア」と「それを実現させる方法」を改めて考えながらの作業となりました。

今回の「やっておきたい事」は

・メインシャシーはホーネットのものを使う

・ギアボックスもホーネットの物を使った上でベルトドライブ化

・4輪独立ダブルウィッシュボーンサスペンション

また、テーマとしては

・ウケを狙う − 性能より見た目のインパクトが欲しい

・パッと見た目は普通のホーネット+α − サイドガード、バンパーは必ず装着等

を掲げます。

皆さんはどうか分かりませんが、私は仮組みしたシャシーやパーツを眺めながら「こうしてみるかな....」とかぼんやり考えて手持ちのパーツを並べてみたりしてイメージを膨らませながら作ります。それでいけそうだと思ったら必要であれば簡単な図面を引いて寸法を測り作ってます。

今回はC-FRPの加工に当たり、型紙を作りそれを元に細部を詰める方法を取りました。使用したのは1.7mm厚の透明プラ板です。当初は0.5mm厚の白色プラ板を使用するつもりだったのですが、玩具店(田舎によくある釣具等も扱っている体の住居地域唯一のお店)にそれがなく、1.7mm厚の透明プラ板しかなかったのです。「昔は模型を改造する人もいたから置いてたんだけど、最近はそう人もいないからねえ。」と店主が言っていたので、オーブントースターで加熱して作るアクセサリー用にしか1.7mm厚の透明プラ板を置いていなかったのでしょう。迷った挙句それを購入し使用した次第です。

1.7mm厚の透明プラ板は切り出すだけでも加工が面倒で、無理な事をすると簡単に割れて使い物にならなくなります。が、今回は透明プラ板は正解でした。RCW誌2005年2月号にある廣坂正明氏がFRPシャシーを切り出す作業であれば0.5mm厚の白色プラ板が効率がよいと思います。メインシャシーのような「主となる板状の構造体」であればテーブル等、常盤の上での作業ですからプラ板のたわみは問題にならないと思います。今回私が作るのはバスタブシャシーに組み込むデッキプレート等です。サーボを収めたり、各リンケージとの干渉を確認する上では透明プラ板の方が好都合でしたし、厚みがあるおかげでたわみは無視できる範囲で作業が行えました。

「0.5mm透明プラ板でもいいんじゃないの?」と言われたら「それでいいかもしれません」と答えるのですが、0.5mm透明プラ板すら入手できなかったのでなんとも.... です。

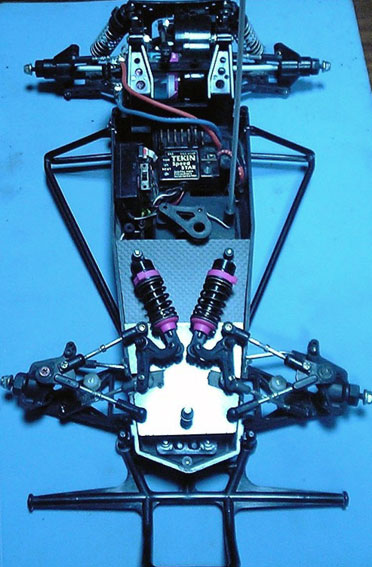

それでなんとかかんとか出来上がったのがこれです。

はっきり言って「こんなもん勢い以外に作れる訳がねえ。」です。

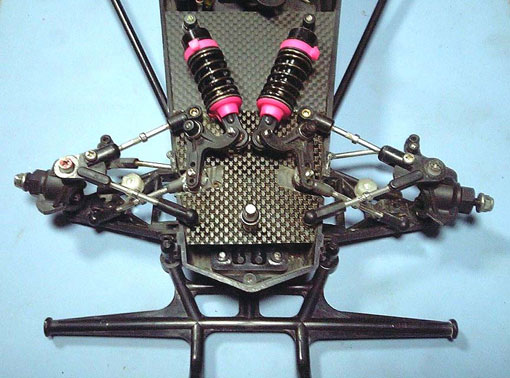

フロントセクション

真面目に戦闘力上げようと思ったら普通にダンパーステー作ってダンパーくっつけた方が確実だし何よりも作るの楽です。スプリング変えるのも面倒です。この形にした理由は「ウケ狙い」だけです。

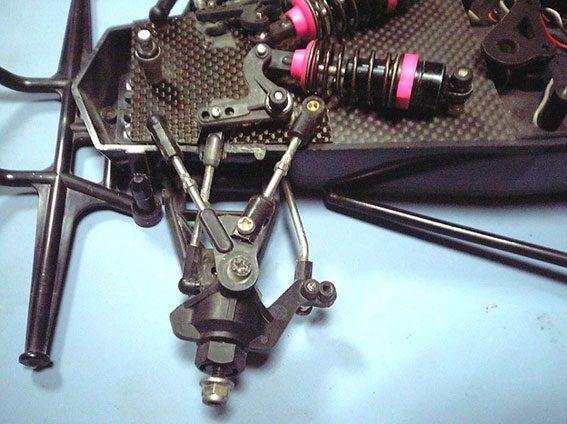

このフロントセクションの作り方を説明するのも無意味でしょう。図面もないし。 しかしそれではネタになりませんから説明してみます。ちなみに参考にしたのは Tenth Technology 社製 ツーリングカー プレデターDTM です。(当たり前です。それしかないんですから。)ベルクランクと支持シャフトもプレデターDTM用です。

カーボンプレートは車両前側が1.2mm、後側が3.0mmの2枚が重なっているのですが、その2枚をつないでいるのはフロントサスアームの車体後側支持部の3mmボールナット部の左右2点のみです。この部分はホーネットバスタブのステアリングサーボ取り付け用ビス穴の真上に位置し、バスタブとも固定されています。3.0mmプレートはベルクランク支持シャフトの固定部になっていますので、プレート前端部はその辺りまであります。

サーボはベルクランク部プレートの下に小型サーボが入っています。小型サーボですから動作に期待してはいけません。ステアが切れればいいんです。

プッシュロッドからのサスペンションストロークをダンパーに入力するベルクランクを支持するシャフトは3.0t C-FRP に2.5mm穴を開けタップ代わりに3mmキャップビスを使い雌ネジを作り、そこにねじ込みました。このシャフト支持部はプレートに対して垂直に穴を開けていません。プッシュロッドの角度に対して支持シャフトがほぼ垂直になるように穴を開けています。どうやって穴を開けたかなんですが、単純に「ピンバイスで手彫り」です。よって精度は推して知るべしです。穴一個に10分ぐらいは時間がかかりますがやってやれない事はありません。但し、2つ開けると手のひらにマメができました。グローブをはめてやると良いかも知れません。(誰もやらないだろうな...)

ロアアーム、ナックルアームはHPI社製ツーリングカー RS4 のフロント用をそのまま利用。ロアアーム基部はRS4用フロントロアアーム基部を左右に分割する形で切断し、カーボンプレートを切り出してそれに固定。そのカーボンプレートはホーネットキット標準フロントサスアームを固定するT字型部品が入るところに固定します。

アッパーアームのナックルアーム側パーツはトリニティ社製プロ10シャシー エヴォリューション10用です。京商社製F-1シャシー インプレスF-1 用でも同じですが、たまたま手元にあった物を使ってます。

ステアリングロッドがぐにゃぐにゃ曲がってますが、ステアリングサーボがプレート下にある以上こうでもしないとサーボホーンとナックルアームが連結できない為です。この辺りにこの計画の無謀さ(とりあえずやってみようと言う所)が如実に現れています。 が、こういった方法で回避出来るという事も言えます。(回避出来てるかどうかは判断が難しいですが。)

あと、 バッテリーは通常コネクターがシャシー前側に入るようになりますが、ダンパー固定プレートがある為に後側になります。ESC後側にコネクターがシャシー上面に入れられるように穴を開けてあります。

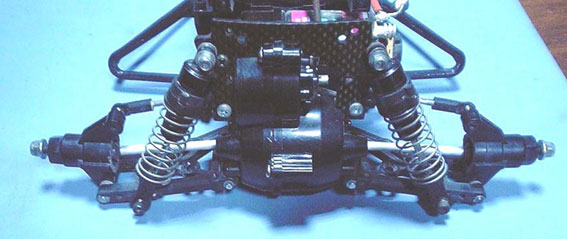

リアセクション

ただ独立懸架方式にしてあるだけです。4独ホーネットとしては至って普通です。

アップライトはM-03、04用のトーインアップライト。ロアサスアームはHPI社製 RS4-PRO(NITRO RS4 と共通だったとうろ覚え)用リアロアアームで、ドライブシャフトは自作です。ドッグボーンとアクスルシャフトの2ピースではなくユニバーサルシャフトの1ピースですが、そこに意味はありません。ボーンが曲がってしまったり、ピンが磨耗しまくった不要のユニバーサルシャフトのボーン部を切り、端部を7〜8mm程シャフト径の半分までDカット加工し、適当な長さに切った内径3mmのアルミパイプに差し込みます。そこに不要のドッグボーンを適当な長さに切り、端部を同様にDカット加工したものを組み合わせてシャフトが出来ます。

ダンパーステーはヨコモ社製ツーリングカー YR-4 用フロントダンパーステーを現物合わせで削ります。ダンパーステー、アッパーアームのギアケースへの固定にはタミヤ社製Mシャシー M-01、02 のギアボックス側アッパーアーム基部パーツです。その基部パーツのギアボックスへの固定は M-01、02と同様です。また、ロアアームの固定には HPI社製 RS4(PRO2、NITRO RS4と共通)のフロントロアアーム固定用パーツのスキッド0°を左右に分割する形で切断し、ギアボックスにビス固定してあります。

ギアボックス内部はベルトドライブ化してあります。この辺りの製作は nic氏の「4独グラホ」を参考にしてあります。nic氏がグラホを製作された時期と私が作った今とでは少し年月が経ていますので、使用したものが異なっています。何を使っているかだけを簡単に説明します。

デファレンシャルにはタミヤ社製 TB-EVO4 のデフジョイントとヨコモ社製4WDバギーMR-4 用33Tデフプーリーを使用します。このプーリーにはTB-EVO4 のデフジョイントはそのまま付きません。0.5mm程プーリー側のサイズが小さいので、デザインナイフで径を広げるように削ります。

そのデフユニットを収める為にホーネットのギアボックスに1510ベアリングを固定しなければなりませんが、ベアリングハウジングにはHPI社製 RS4-PRO(PRO2、NITROと同じ)のリアバルクヘッドに収まるカム式のパーツを使っています。その位置決めですが、ホーネットのギアボックス内にあるドライブシャフト支持用の1150ベアリングが収まる所を基準に考えましたが、その中心軸よりも2〜3mm程下になります。1150ベアリングが入るところにRS4-PROのカム式パーツを合わせる(かぶせる)とぴったりはまります。が、それを頼ると軸が合いません。(私はここで失敗してます。)ただ、これはデフプーリーの歯数を大きなものに変える(今であれば MR-4TC BD 用の36Tとか)事で対応出来るかもしれませんが、出来ないかもしれません。いい加減なようですが、自作とはそんなものだと思います。

カム式ベアリングハウジングのギアケースへの固定は瞬間接着剤で大体の位置決め(デフユニットがスルスルと回るかどうかとベルトの張りはどうか)を行った後にシューグー等の靴補修材(私はセメダイン社の「シューズドクター」を使用。黒色で硬化後はシューグーより硬くなります。)で接着してあります。これは、カム式ベアリングハウジング固定用の穴をギアケースに開ける事に失敗した為大きな穴を開けざるを得ず、それによって生じた隙間を埋めるためのパテ代わりでもあります。強度は今の所問題ありません。

ドライブベルトはヨコモ社製4WDバギーMR-4 用のリアベルトです。これしかありません。

カウンターシャフトはタミヤ社製 TA-04 のカウンターシャフトを適当な長さに切ったもの。カウンターシャフト側プーリーは京商社製ツーリングカー TF-2 用14Tプーリーを。スパーギアホルダーも TF-2用です。全長を詰める形で加工し、プーリー部ではない所にカウンターシャフトへ固定するイモネジ用穴を開けます。これをギアボックスに組み込みますが、支持部には840フランジベアリングを使います。

減速比ですが、一次はピニオン29T/スパー106T、二次は14T/33Tで、最終減速比は8.615となります。これでいいのかどうかはモーターにもよりますが、これで問題はないでしょう。

ギアボックス自体はシャシーと完全固定しています。ギアボックス前端のロールさせるスライド部は4mmビスで固定。ギアボックス上部はシャシーとロッドで固定しています。

以上の加工を経てレース当日(しかも予選)にシェイクダウンとなりましたが、TB-EVO4 デフジョイントのカップが割れました(笑)。通常ジョイント先のカップ部にリングを付けなければならないのですが、ロアアームとカップの位置が近い為、ドッグボーン先端部を出来る限りカップの奥に位置するようにしても、サスペンションがストロークするとドッグボーン先端部がカップのリング部に干渉してしまいます。その為リングは無しにしていましたが、パワーに負けてカップが開いて割れました。反対側のカップを見るとかなり磨耗していましたので、このパーツは使えません。

タミヤOPのTB-EVO3用強化デフジョイントでも使おうかと思いましたが、樹脂では持たないかもしれないと思い、何かいい物はないかと探していた所、TECH社製 TB-EVO4 用金属製デフジョイントが発売されていました。これに交換し、どうなるか見てみようと思います。

ちなみに走らせた感想ですが、「よく走る」です。思ったよりもまともに走りました。

加速の際「カンカンカン」とギアボックス前端が上下する動きがないのでホーネットらしくないのですが...。

それを見ていた周囲の方々に「これ、ホーネットじゃないよ(笑)」と言って頂けたのでOKでしょう。

(ただ、予選ではUさんのほぼノーマルホーネットにラップで負けてしまいました.... 悔すい。)

こんな記事を作ったものの、誰が真似するんだろうか....?

もし作られる方がいらっしゃいましたらこれよりもっと良い物を作って頂ければと思います。

フロントセクションを真似しなければ簡単です。

で、デフジョイントを換えてみました。久しぶりにギアボックスを開けたついでに写真を。